En su último libro, la escritora, periodista y guionista monitorea emocionalmente los hitos en la construcción de la accidentada relación con su padre, valiéndose de testimonios, recuerdos y cartas.

Josefina Licitra es periodista, guionista y escritora. Publicó los libros “Los imprudentes. Historias de la adolescencia gay lésbica en Argentina”; “Los otros. Una historia del conurbano bonaerense”; “El agua mala. Crónicas de Epecuén y las casas hundidas” (2014); “Vámonos. La maravillosa vida breve de Marcos Abraham” y “38 Estrellas. La mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia” (2018).

Sus crónicas integran varias antologías del género. Una de ellas, “Pollita en Fuga”, recibió el premio a mejor texto de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, presidida entonces por Gabriel García Márquez. Editó durante años la revista Orsai. Actualmente trabaja como guionista y asesora audiovisual. Su último libro, Crac (que ya va por la segunda edición), es la punta de lanza para la conversación que mantuvo leonardopez.com.ar con la autora.

Voz baja, ojos frescos

Cuando se desorienta, escribe. Confiesa Josefina Licitra apenas ingresamos en “Crac”. A lo largo del libro habrá diseminadas sentencias del estilo. Radiografías de una lesión física y, fundamentalmente, de un desgarro en el músculo más difícil, metáfora total. Este libro fue antes una crónica llamada “Señor Licitra” que publicó Orsai. La autora tenía en claro, tal como escribe al final de la historia, que la única justicia posible se labra en el terreno del relato.

Para que el libro exista como tal, fueron claves los ojos de los editores Ana Wajszczuk y Rodolfo González Arzac, y la mirada de la madre de Josefina. “Yo tengo muy mala memoria y cierta propensión, dada la mala memoria, al error. Entonces, le pedí a mi madre que intentara no hacer una lectura moral del libro, sino que se detuviera en los datos para ver si eran correctos”, amplía Licitra.

En el camino hubo muchas pasadas, correcciones. Josefina conjuga “releer” en presente de la primera del singular para dar una idea de las reincidencias. Aclara que no es de leer en voz alta ni de hacer circular tanto el texto. “Me confunde que haya muchas personas opinando. Leer en voz baja es el mecanismo que siempre usé… hasta que me harto. Puedo llegar a cambiar la tipografía y el tamaño de la letra para que la disposición de las palabras cambie dentro de la página. Esa alteración me ayuda a ver el texto con ojos un poco más frescos, teniendo en cuenta que el ojo se termina ‘anestesiando’ cuando leés una y otra vez. Pero el hartazgo es una señal de que el proceso se está cerrando. O el deadline”.

Danza, no firulete

El título del libro representa la fractura ósea y desenfunda un dolor incorpóreo, una pregunta sin respuesta que late hasta la última página: ¿por qué? Cuando nos lesionamos sentimos que perdemos el ritmo. O que ingresamos a otro. “Fuera de ritmo, el cuerpo pesa”, me dijo una vez la psicoanalista y escritora chilena Constanza Michelson. Pero en “Crac”, si hay algo que nunca se pierde es el ritmo, a pesar de la densidad de lo narrado. Consultada al respecto, Licitra reconoce: “Como lectora y escritora, me gusta que ambas actividades tengan su equivalencia con una danza que no se detiene en ningún momento. Que sea fluida, que sea simple de leer. No tiene que ser rápida, pero que vaya”.

Josefina tomó prestada esta idea, la hizo carne, a partir de una conversación con Adriana Lestido. Y, pareciera, la combinó con la revelación de Margarita, su profesora de danza: “La danza puede ser una forma de poesía. Una forma de ejercer la no-palabra” (2025:15). Pero cuál es el concepto que sembró la maestra de la fotografía y el cine para dejar una huella en Licitra. “Adriana -que tiene una manera de mirar que se puede aplicar a cualquier otro terreno de la expresión-, me dijo que le gustaba que cuando alguien viera sus fotos pensara: ‘Son tan simples que yo las podría hacer’. Más allá de que la simpleza es el final de un arco (es complicado llegar a la síntesis), yo aspiro a ella. Las primeras versiones de los textos que escribo suelen ser más recargadas con figuras retóricas. Después, lo que hago es ir limpiando para que no quede un texto muy amanerado. Para que no se vea al escritor tratando de hacer un firulete”.

Tics internos

El nodo principal de “Crac” es la tensa relación entre Josefina y su padre. La causa que la hija encuentra para ese distanciamiento es una decisión de su madre: quedarse con ella en Argentina mientras él está en el exilio. Ahí se halla el meollo, el sistema nervioso central, el cabo o la hebra a desenrollar páginas adentro: ser parte de una familia “pervertida por el terrorismo de estado” de la dictadura cívico-militar argentina, pero sin contar entre sus filas con un/a muerto/a. “Uno tiene sus temas, lo sepa o no, en algún lugar de la cabeza. Los ‘70, posiblemente, sea el mío, a pesar de que no fue mi generación. Soy hija de los ‘70”, enmarca la autora.

“Crac” opera como un libro que retrospecta la bibliografía de Licitra. Al ser títere y titiritera, como dijo en una entrevista, escribir sobre ella, en cierta medida, sienta o refresca las bases emocionales de su modo de decir. Por ejemplo, cuando escribió “El agua mala”, la tomaba la historia detrás -o dentro- del hecho de desmontar la propia casa. “Es la historia de un pueblo [Epecuén] al que le anuncian que, entre tres horas y tres semanas según donde estén las casas, va a quedar bajo agua para siempre. Tenés muy poco tiempo para elegir qué te vas a llevar de tu casa. A mí me interesaba ese desmontado veloz. Una vez, mis padres tuvieron que irse rápido del hogar en el que estábamos (yo era una bebé). Siempre pensé: ¿Cómo hicieron? Y esa casa… ¿cómo habrá quedado? Es una imagen que cada tanto me vuelve, como esos timelapses en los que vas viendo cómo las cosas se van malogrando”.

El gesto retorna, casi un lustro más tarde, con la edición de “38 estrellas”. Josefina justifica el objeto de estudio, además de una “afinidad con la época”, en el cultivo de una “curiosidad en torno al léxico” de los ‘70. “Hay temas que vuelven y son como tics internos que uno tiene y que va evacuando a medida que van apareciendo las circunstancias para hacerlo. O exorcizando, en la medida de lo posible”.

Lugar vacante

Uno de los puntos más altos de la obra es cuando la periodista se filtra en la voz de la hija. Porque, claro, en las técnicas de investigación acicaladas por la curiosidad -y viceversa- se ve el oficio, la pasta. Además, cuando apuesta por un género o ensaya un subtítulo, no defrauda: cartografía de la desesperación. Transitar ese diario de la espera, recupera Licitra, fue un desgaste importante para el cuerpo lesionado.

Aunque vuelva a bailar luego de la lesión y se diga que está lista, está claro que el cuerpo sintió el impacto de la aventura narrativa. Por eso, resume la sensación final en “un alivio que viene con mucho cansancio físico”. Josefina detecta un parentesco de exigencia física en la elaboración de su segundo libro (“Los otros”). “Estuve tres años yendo a un lugar muy inhóspito, al costado del Riachuelo. Yo tendría 32 años. Pero quedé extenuada y recuerdo la sensación de un agotamiento abrumador”, repone.

“Me enfermo siempre después de terminar un libro, levanto fiebre”, enmarca más adelante. “Esta vez no. Estoy muy tranquila. Me pesó cada día no terminar el libro. Pero una vez que el cuerpo se permite relajar, aparece el agotamiento físico y mental. Tengo la sensación de que cuando pase esta ola de cansancio, hay algo vacío. La escritura dejó un lugar vacante, ¿qué voy a hacer con él? Me pregunto si voy a ocupar productivamente esa energía o si voy a reflexionar qué quiero hacer. Si hay algo nuevo que tenga ganas de escribir. Tengo guardado un libro de poemas. Estoy pensando bastante si lo quiero publicar o no. Siento que un poemario expone mucho más al autor que un libro en prosa”.

-La experiencia de visitar Ragusa te habrá dado también mucho material para escribir, ¿no?

-No tanto. Porque está vinculado a mi mundo familiar y siento que ya dije todo lo que quería decir. Fue una experiencia linda ir con mi hijo, para mí misma también.

Ragusa es el espacio al que mi nono iba recurrentemente con el chamuyo de que era su último año de vida. Yo también fui a buscar mi apellido. Me causó bastante gracia que cada lugar que decía Licitra era decadente a más no poder: una fábrica abandonada, la cortada de una cuadra en un lugar horrible… Uno se va armando esos mitos y, finalmente, la realidad se impone. Pero no creo que escriba sobre eso, más allá de una chanza o un comentario cortito.

Las dos cosas

Entre las técnicas que despliega la periodista se incluyen entrevistas a allegados a su padre (familiares, compañeros de exilio) y archivo sensible de la propia Josefina. Este último se compone de fotos y correspondencia cruzada con su progenitor. Apelando, quizá, a la expertise como guionista, Licitra opera un montaje de las cartas con su padre y el resultado es realmente potente. “Necesitaba hacer un trabajo sobre esas cartas, tener una síntesis. Era anticlimático ponerlas todas o buena parte”, justifica.

Luego de “dar muchas vueltas” y apurada por los plazos de entrega del libro, la autora se inclinó por el collage. “Probé y me di cuenta que funcionaba tomar de cada carta lo que yo sentía. Porque notaba una diferencia en el tono. Una cosa eran las cartas cuando yo era muy niña, otras cuando era preadolescente (yo empezaba a ser más petulante y mi padre tampoco me perdonaba una), después las de la adolescencia y algunas de la juventud. En esa exploración apareció información nueva. Por eso me gusta tanto escribir: cuando digo que pienso escribiendo, realmente es así. Recién en ese proceso de escritura pude ver las capas o fases que fue teniendo la relación con mi padre desde el lenguaje. Y el lenguaje es todo. O casi todo”.

En el plano formal, fue muy revelador reencontrarse luego de décadas con ese intercambio postal argentino-español. “Hay trucos de escritura, figuras retóricas o uso de subordinadas que yo creí que tenía de otros autores -pensé que venían de Caparrós-. Y vi que no, que era mi padre. Eso me llamó muchísimo la atención: de qué manera uno va absorbiendo información desde chico, a lo largo de toda la vida. Después, lo que uno cree que es una acción espontánea, dedicarse un día a escribir, de espontáneo no tiene nada. Hubo mucho input. Es inevitable que ese descubrimiento, que aparentemente tiene que ver con el azar o con la construcción de la propia vida, tenga mucho que ver con lo que los padres sembraron. Por suerte y lamentablemente. Las dos cosas, según el caso”.

Coejo

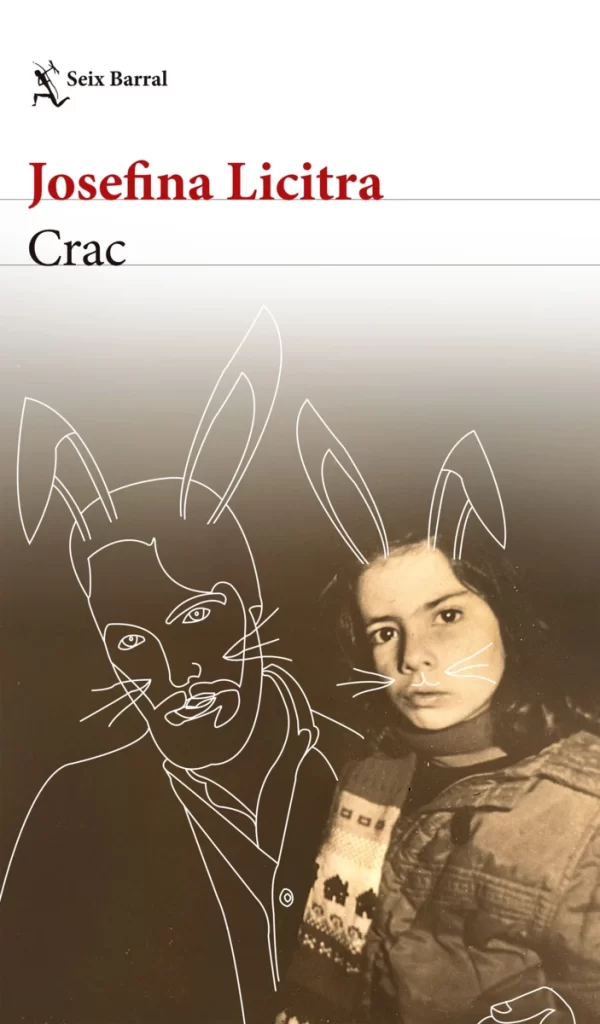

No es un error de tipeo. Eso no cuenta para el infante que se agarra de las palabras que escucha como un alpinista. Tiene un objetivo: llegar (al lenguaje). Josefina niña elidía la “n” de la representación lingüística del mamífero. Lo curioso es que esa figura -con su letra muda- que funciona como puerta de entrada al libro recién asoma al final: una foto de pequeña con el garabato de bigotes y orejas de conejo al lado del garabato completo de su padre con sus respectivos bigotes y orejas de conejo -él, todo en tinta invisible-.

Da la sensación de que en la carrera de largo aliento que es leer un libro -sea cual sea su extensión-, la deriva ocurre aquí: en esta especie de aparición a lo Roger Rabbit. Antes de adentrarse en el barro rizomático, Licitra plantea: “Yo soy bastante esquemática, metódica y poco espontánea. Me gusta entender cuál es el sistema de reglas en la escritura. Si voy a fluir, inmediatamente aparece un superyó al costado que pone todo en caja. Y la deriva se corta. Por eso pienso mejor escribiendo que hablando, porque hablando siento que me enredo, me pierdo, se me arman lagunas”.

A pesar de lo anterior, Licitra admite que la figura del lepórido la cautivó. “Si hay un elemento al que me entregué en términos de deriva es el conejo. No sabía qué significaba. Casi te diría que lo entendí releyendo el libro o respondiendo alguna pregunta porque veía que había una recurrencia. Encima, hace unos días estaba paseando a mi perro y justo había entrado en mi playlist el tema “Breathe” de Pink Floyd, con el que abro el libro. En un momento escucho que decía ‘Run, rabbit, run’. ¡Uy, otro conejo más!”.

Por eso, hoy la autora interpreta que lo que sucedió es más bien del orden de lo inexplicable (“le doy mucho lugar a la casualidad, casi que mi fe está puesta ahí”). Si el libro intenta responder una pregunta (“¿por qué mi padre no me habla?”), razona Licitra, el conejo representa ese sector de lo incognoscible, “lo que uno no sabe qué es”. “Hay un lugar donde la cabeza no llega, así es la vida. A ese misterio me entregué. Tenía una lista de momentos-conejo, y dije: a ver adónde me lleva esto, que fluya. Esto es una lectura, pero después hay un montón de otras lecturas que no aparecen porque son un misterio”.

“Destacado 1″

Párrafo común 2

“Destacado 2″

Foto de portada: Gentileza Ale Guyot.

Publicado el 15 de septiembre de 2025 en leonardopez.com.ar.